- 資料のダウンロードには利用登録が必要です。

利用登録フォームはコチラ - 以下項目をご入力ください。ダウンロードページへ移動します。

-

「車内空間を広く」がコンセプトのBEV車開発もデザインと安全性能の両立に苦戦…

窮地を救った、金属より高い衝撃エネルギー吸収性を発揮するCFRTPの実力とは

自動車メーカーO社 開発部(先行開発グループ) -

背景

自動運転対応BEVタクシーを開発することになったO社。BEVならではの利点を生かし、車内空間を広く取ったデザインにすることになったが、安全面での課題が明らかになった。

課題

衝撃を和らげるためクラッシュボックスの大型化を図るも社内から反発が出て…

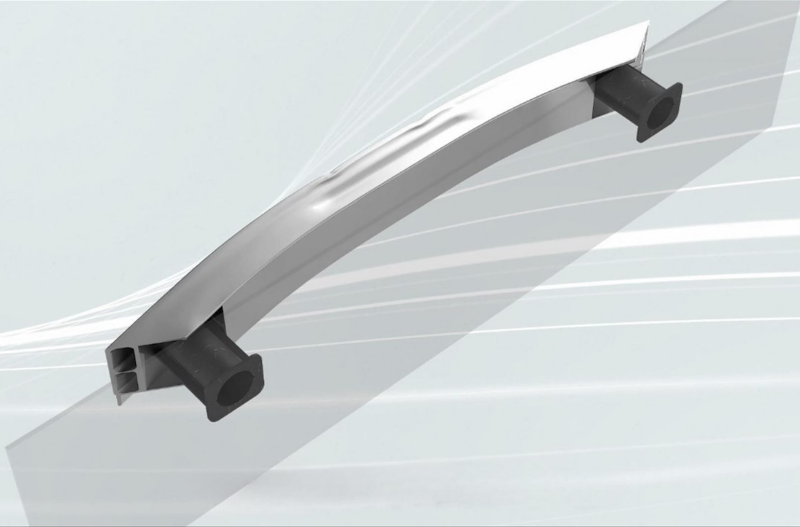

BEVはフロントにエンジンがないため、衝撃を受け止めるクラッシャブルな部分が多くありません。そのため衝撃エネルギー吸収性能をどのように確保するかが、安全面での課題でした。対応を任された開発部では、まずフロントクラッシュストラクチャーの構造を見直すことにしました。

先行開発グルーブのリーダーであるT氏は当時の様子を以下のように振り返ります。「アルミ製バンパービームを用いたフロントクラッシュストラクチャーの衝撃エネルギー吸収性能を上げるため、クラッシュボックスを大型化することにしました。ところが、クラッシュボックスの吸収性能向上はX方向が一番効果的であり、X方向でクラッシュボックスの拡大につれ車内空間が圧迫されることになり、社内から『コンセプトとデザインを損なう』との意見が挙がったのです」

「自動車にとって何より優先すべきは安全であることです。私たちは安全性能を確保するため、新しい自動車用素材の情報を収集しつつ、デザイン面での妥協を図ることも検討し始めていました」(T氏)

BEVはフロントにエンジンがないため、衝撃を受け止めるクラッシャブルな部分が多くありません。そのため衝撃エネルギー吸収性能をどのように確保するかが、安全面での課題でした。対応を任された開発部では、まずフロントクラッシュストラクチャーの構造を見直すことにしました。

先行開発グルーブのリーダーであるT氏は当時の様子を以下のように振り返ります。「アルミ製バンパービームを用いたフロントクラッシュストラクチャーの衝撃エネルギー吸収性能を上げるため、クラッシュボックスを大型化することにしました。ところが、クラッシュボックスの吸収性能向上はX方向が一番効果的であり、X方向でクラッシュボックスの拡大につれ車内空間が圧迫されることになり、社内から『コンセプトとデザインを損なう』との意見が挙がったのです」

「自動車にとって何より優先すべきは安全であることです。私たちは安全性能を確保するため、新しい自動車用素材の情報を収集しつつ、デザイン面での妥協を図ることも検討し始めていました」(T氏)

- 課題のポイント

-

- エンジンがないBEVではフロント部の衝撃エネルギー吸収性能の確保が難しかった

- クラッシュボックスを大型化することにしたが、車内空間が圧迫されることになった

- フロントストラクチャーの形状を変更しデザインと安全性能を両立させようとしたが、うまくいかなかった